食品安全関系の経験者たちが、それぞれの事業者の声を聴き、一緒に考えながら活動しています。

日本のHACCPの歴史を経験してきた仲間たちの集団です。

独立系のNPO法人です!

食品安全関系の経験者たちが、それぞれの事業者の声を聴き、一緒に考えながら活動しています。

日本のHACCPの歴史を経験してきた仲間たちの集団です。

HACCP実践研究会4つの事業

01

養成事業

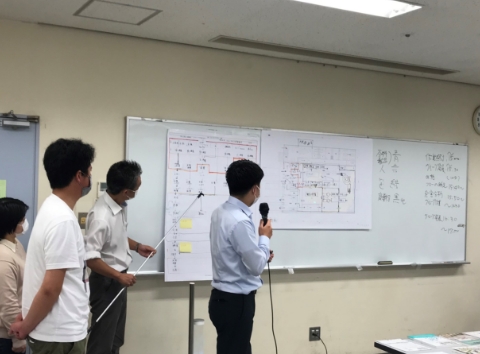

・HACCP実務者養成講座

・フォローアップ研修会

・食品衛生等の研修会

02

普及啓発事業

・工場見学

・インターネットによる発信

・会報、解説書、カレンダー

・展示会出展

03

指導等事業

・HACCPシステムの

相談指導

・HACCP実践研究会

アソシエイツ活動

・技術交流

04

情報収集・提供事業

団体との意見交換

・出版

・国内外情報収集

新着情報

2025年7月 先月アジサイは梅雨が少なく猛暑で小ぶりでしたが、猛暑でも元気で庭に咲いたユリです。カラフルな品種(白、ピンク、黄色など)がふえてにぎやか。ユリのおしべの花粉は濃いオレンジ色で、手や服につくとなかなか取れにくく、花屋では取り除いて展示してあることもあります。手洗いしてもとれにくいですね

食品事業者の手洗いも基準を守るだけでなく、手洗い基準を決めたとき、どのような基準で決めたのでしょうか?扱う食品や環境で異なるはずです、どんな作業後か手洗い後何を扱うかで汚れの除去方法が異なります、通常作業以外の実施時には現地での作業者が気付くように学びの場と訓練が大切です。作業により手洗い基準を分けている店舗もあります。手袋をしているので大丈夫と作業者が汚れた床に触れた後、そのまま生産ラインについて危害がひろがってしまうなど、本人ふくめた皆で気が付くようにして製造環境を維持していきましょう。

事業者・経営者の食品安全意識についてもHACCPから学んで実施してほしいものです。食中毒の事故を繰り返し、改善されない事業者が逮捕された事例に、HACCP手法できちんと管理されていたら起こらなかったはずで、残念です。

「手順5 改善処置の設定」 経営トップによるHACCP導入の意志決定に基づき、HACCPプラン作成の専門家チームを編成する。専門家チームはプランの作成、教育訓練,検証を行う。 当会のHPでも「HACCPとは」に説明しています。

8月7-9日のHACCP実務者養成講座には、経営者から食品事業者、事業を支える関連メーカ、品質管理指導者などにむけて、食品安全の力をHACCPコミュニケーションで広げていこうとの講師陣が決まり、募集中!(HPセミナーからプログラムご参照ください) 毎年8月、2月の開催です、今後聞きたいテーマなどありましたら、事務局長までご連絡ください。